【急患対応】お急ぎの方は048-934-9804まで!

親知らずに何らかの問題が生じた場合、歯科医院で適切な処置を施す必要が出てきます。具体的には親知らずを抜歯したり、あるいは、抜かずに削るという処置を選択したりします。

では、親知らずを抜かないで削るという選択肢は、どういったときにとられるものなのでしょうか。

今回は、親知らずを抜歯・削る処置について解説するとともに、親知らずを抜歯するデメリットとメリットについても詳しく説明していきます。

親知らずで歯科的処置が必要となるケースは?

親知らずで歯科的処置が必要となるのは、どのようなケースなのでしょうか。

親知らずに虫歯ができている

親知らずで治療を行わなければならないケースとしては、まず虫歯が挙げられます。

親知らずも、他の歯と同様に虫歯になりますが、少し違うのはただ削るという治療ではなく、抜歯という選択肢がとられるケースが多い点です。

その理由は、後述する親知らずの特徴が関係しています。

親知らずの周囲に炎症が起こっている

親知らずには、智歯周囲炎という独特な病気があります。

これは、親知らずに磨き残しが多いことによって起こる病気で、簡単に言えば歯肉の腫れです。

親知らずは、歯列の中でもいちばん奥にありますし、生え方が正常でないことが多いので、歯垢や歯石がたまりやすく、それらによって周囲の歯肉に炎症が起きてしまうのです。

炎症の症状がひどい場合は、さらに炎症が広がっていってしまうため、抜歯という処置がとられることが多いです。

隣の歯に悪影響を与えている

親知らずが、斜めや真横に生えている場合、隣の歯を圧迫してダメージを与えていることがあります。

こうしたケースでは、親知らずを抜歯して症状を改善する手段がとられる場合があります。

親知らずの虫歯治療の選択肢は?

ここからは、親知らずに虫歯ができた場合の対処法について解説していきます。

親知らずを抜歯する

親知らずに虫歯ができた場合、虫歯の進行度が高かったり、治療をしても、すぐに再発してしまったりする症例では、基本的に抜歯をします。

親知らずは、もともと清掃性が悪いという特徴があるため、無理をして詰め物や被せ物をしても、後々また虫歯が再発してしまうケースが多いのです。

そうした理由から、親知らずの虫歯治療では、頻繁に抜歯が選択されます。

親知らずを抜かないで「削る」

親知らずの虫歯治療では、抜歯以外にも「削る」という処置が選択される場合があります。

これは、比較的進行度の低い虫歯に適用される処置で、歯を削る治療を行った後に、虫歯が再発しないことを前提にしています。

したがって、親知らずの虫歯を抜かないで削る処置を施す場合は、親知らずが真っすぐ正常に生えていたり、周りの歯に悪影響を及ぼしていなかったりするケースがほとんどです。

こうしたポイントを満たしていなければ、親知らずを抜かずに、削る処置で済ますことは、なかなか難しいと言えます。

もしも、問題の残っている親知らずに対して、削る治療をしてしまったら、虫歯が再発するだけでなく、そのころには、まわりの歯や歯茎に別のトラブルが生じている可能性も高くなります。

親知らずの治療方法で不安を感じた方は、東武伊勢崎線・谷塚駅から徒歩1分の場所にあるハーツデンタルクリニック谷塚駅前まで、ご相談ください。

親知らずを抜歯するデメリット

さて、親知らずを抜かないで削るためには、いくつかの条件を満たしていなければいけませんが、結果的に親知らずを抜歯することになった場合、どのようなデメリットがあるのでしょうか。

痛みや患部の腫れを伴う

親知らずの抜歯後、麻酔の効果が効れると痛みを感じたり、抜歯部分が数日間腫れることがあります。

痛みや腫れがひどい場合は、食事もしづらくなるケースがあります。

神経麻痺・多量の出血リスクがある

親知らずの状態にもよりますが、下顎の親知らず付近には神経や大きな血管が通っているため、抜歯時に損傷すると、神経麻痺や多量の出血をともなうリスクがあります。

将来の治療法が限定される

健康な親知らずが残っていれば、歯を失った際に、歯牙移植をはじめ、ブリッジや入れ歯の支えとして活用できます。

たとえば、親知らずの1本手前の第二大臼歯を何らかの原因で抜歯した場合、親知らずがあれば、その歯を土台としてブリッジという治療の選択ができる可能性があります。

入れ歯をつくるにしても、親知らずがあることによって、入れ歯の安定性が高まります。

移植歯として使えなくなる

どこかの歯が抜歯された場合、そこに親知らずを移植するという治療方法があります。

親知らずを抜歯するメリット

口腔内のケアがしやすくなる

親知らずはお口の奥に生えるため、ケアがしづらく、汚れが蓄積しやすいという特徴があります。

親知らずによっては、斜めに生えていたり、半分しか歯茎より上に出ていなかったりする場合などもあるため、抜歯によってケアがしやすくなります。

口腔内のリスク軽減が可能

親知らずはケアがしづらいため、磨き残しなどによって虫歯や歯周病になるリスクが高くなります。

また、横向きや斜めに生えている場合は、歯並びが乱れたり、顎関節症リスクが高くなったりします。

特に生えかけの親知らずは、歯磨きがうまくできないため、親知らずの周りの歯ぐきが炎症を起こしやすいです。

この状態を放置していると、親知らずのまわりの骨も徐々に溶けてしまいます。

歯槽骨は他の歯と共有しているので、親知らずがあることによって、手前の歯まで歯周病になってしまう場合もあります。

親知らずを抜歯によって、このような口腔内の中のさまざまなリスクの軽減が期待できます。

口臭の緩和・改善

親知らずの周囲に汚れが蓄積すると、口臭がきつくなります。

親知らずの抜歯により、清掃性が高まるため、口臭を緩和・改善できます。

親知らずの抜歯処置の流れ

麻酔の種類

親知らずの抜歯に際しては、ほとんどの場合「局所麻酔」を使用します。治療する部位のみに麻酔を効かせるため、処置中に痛みを感じることはほとんどありません。麻酔が効いている間は感覚が鈍くなるため、歯を押されるような圧力は感じるものの、「痛み」として感じることは少ないです。どうしても治療に不安がある患者様や、嘔吐反射が強い方、外科処置に強い恐怖心がある方には、「笑気麻酔」や「静脈内鎮静法」などの選択肢をご案内することもあります。これらは当院では対応の有無を事前にご確認ください。

親知らずの抜歯の流れ

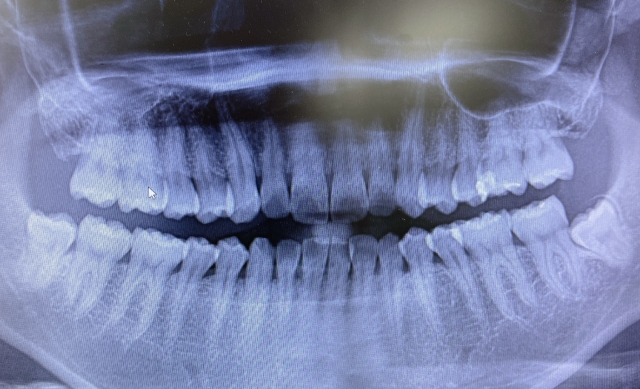

親知らずの抜歯の流れは、まずレントゲンやCTなどの画像検査で、歯の根の形や周囲の神経·血管との距離を確認するところから始まります。親知らずはまっすぐ生えているとは限らず、斜めに埋まっていたり、骨に覆われていたりすることもあります。そのため、事前の検査が非常に重要です。

処置当日は、まず局所麻酔を行い、十分に麻酔が効いてから抜歯を開始します。まっすぐに生えている親知らずなら、鉗子で掴んで引き抜く比較的シンプルな方法で抜歯できます。一方、埋まっているタイプの親知らずや根の形が複雑なケースでは、歯茎を切開し、必要に応じて歯を削って分割してから抜歯します。歯の一部や骨を削る際には、専用の器具で慎重に操作を行います。

抜歯後は、必要に応じて歯茎を縫合し、止血処置を行います。その後、ガーゼを噛んでいただき、しっかりと出血が止まるのを待ってから帰宅となります。

抜歯にかかる時間

抜歯にかかる時間は、親知らずの状態によって大きく異なります。まっすぐに生えている親知らずであれば、麻酔を含めて15~30分程度で処置が完了することもあります。一方で、骨の中に深く埋まっていたり、歯根が複雑な形をしていたりする場合は、処置に1時間近くかかることもあります。

また、下顎の親知らずは上顎に比べて神経や血管と近接しているため、より慎重な処置が求められます。そのぶん時間がかかるケースが多いです。事前の診査である程度の所要時間をお伝えできますので、スケジュールに余裕を持ってご来院ください。

親知らずを抜いた後の経過について

痛みや腫れの程度、症状の現れ方

親知らずを抜いた後には、多くの患者様が一定の痛みや腫れを経験されます。特に歯茎を切開したり骨を削ったりした場合は、体が自然な炎症反応を示すため、術後1~2日は患部に腫れやズキズキとした痛みが出ることがあります。痛み止めを処方いたしますので、決められた用法で服用してください。

腫れは抜歯翌日から2~3日目にかけてピークを迎えることが多く、そこから徐々に引いていくのが通常の経過です。患部が熱をもったように感じることもありますが、これは一時的な炎症反応であり、必ずしも感染を意味するものではありません。

痛みや腫れの継続期間

痛みや腫れは個人差がありますが、多くの場合、術後3日~1週間ほどで落ち着いてきます。完全に腫れが引くまでには、場合によっては10日前後かかることもあります。特に、抜歯後に口が開きにくくなったり、食事がしづらくなったりすることがありますが、これも一時的なものです。無理に口を大きく開けようとせず、安静に過ごすことが回復への近道です。

一方で、術後3日を過ぎても強い痛みが続く、腫れが引かない、膿のようなものが出てくる、というような症状がある場合は、感染の可能性や「ドライソケット」と呼ばれる状態が疑われます。速やかに再診いただくことをおすすめします。

注意が必要な症状

抜歯後に気をつけたい合併症のひとつが「ドライソケット」です。これは、抜歯した部分にできる血のかたまり(血餅)がうまく形成されなかったり、早期に取れてしまったりすることで、骨が露出してしまう状態です。ドライソケットになると、通常の痛みよりも強い痛みが数日間持続し、市販の鎮痛薬では抑えられないこともあります。

また、細菌感染も注意が必要です。口腔内は常に多くの細菌が存在するため、清掃が不十分だったり、うがいのしすぎで血餅が流れてしまったりすると、細菌が侵入して腫れや痛みを悪化させることがあります。処置後に異常を感じた場合は、自己判断せずに当院へご連絡ください。

親知らず抜歯後の注意点

抜歯当日の過ごし方

抜歯当日は、激しい運動や長時間の入浴(湯船に浸かること)は避けましょう。血行が促進されると、止まったはずの出血が再開したり、腫れが強くなったりする恐れがあります。シャワーを軽く浴びる程度にとどめ、できるだけ安静に過ごすことが望ましいです。

また、抜歯後すぐのうがいは控えてください。抜いた穴には自然と血のかたまり(血餅)ができ、これが治癒の過程にとって非常に大切な役割を果たします。強いうがいをしてしまうと、この血餅が流れてしまい、「ドライソケット」の原因となります。口の中が気になる方もいらっしゃるかと思いますが、うがいをする場合は、少量の水で優しく行いましょう。

喫煙・飲酒は控える

喫煙と飲酒は、抜歯後の回復を遅らせる大きな要因となります。タバコに含まれる有害物質は血管を収縮させ、傷口の治癒を妨げます。また、煙によって口腔内が乾燥することで、感染リスクも高まります。

一方、アルコールは血行を促進する作用があるため、術後の出血を再発させる可能性があります。できれば1週間程度は禁煙·禁酒を心がけていただくことが、安全な回復につながります。

食事の工夫と口腔ケア

食事は、麻酔がしっかり切れてから摂るようにしてください。麻酔が残っている状態で食事をすると、誤って頬や舌を噛んでしまうことがあります。初日はなるべく柔らかいもの、刺激の少ない常温の食事を選びましょう。

熱いものや辛いもの、硬い食べ物は避けるのが基本です。おかゆやスープ、豆腐、ヨーグルトなどが適しています。また、噛む際は抜歯した側を避け、反対側で優しく噛むように意識してください。

食後は、軽く口をすすいで清潔を保ちましょう。ただし、前述のとおり強いうがいは控えてください。歯みがきについては、抜歯部位には触れないように注意しながら、他の部分は丁寧に磨いてください。口腔内を清潔に保つことが、感染予防には非常に重要です。

処方薬はきちんと服用を

親知らずを抜いた後には、抗生物質や鎮痛薬を処方することがあります。これらは、細菌感染を予防し、術後の痛みを和らげるために必要なお薬です。

痛みが落ち着いてきたからといって、自己判断で服薬を中止するのは避けましょう。途中でやめてしまうと、感染が再発したり、症状が長引く原因になったりすることがあります。医師の指示に従い、最後まできちんと服用してください。

抜糸と術後の経過観察

抜歯後、歯茎を縫合した場合は1週間前後で抜糸が必要になります。このタイミングで、患部の状態や治癒の進み具合を確認するための再診も行います。傷の状態に問題がないか、ドライソケットや感染の兆候がないかを丁寧にチェックさせていただきます。

抜糸の予約をされている方は、必ず受診してください。抜歯後の経過に不安がある方も、どうぞ遠慮なくご相談いただければと思います。

まとめ

親知らずが虫歯になった場合、抜歯してしまうのがもっとも楽な方法であるように思えますが、抜歯には抜歯のデメリットがあります。

それだけに、歯科医師は、親知らずの虫歯を抜かないで削ることはできないかと真剣に検討します。

親知らずの抜歯でお悩みの方は、東武伊勢崎線・谷塚駅から徒歩1分の場所にあるハーツデンタルクリニック谷塚駅前まで、ご相談ください。丁寧なカウンセリングのもとに、患者さんそれぞれに合った治療方法をご提案いたします。

ハーツデンタルクリニック谷塚駅前には、谷塚、谷塚町、谷塚上町、瀬崎や東京都足立区花畑などのエリアから多くの患者さんが来院されています。

ハーツデンタルクリニック西白井駅前の院長。城西歯科大学(現 明海大学)卒業。仕事でうれしい時は思うような治療ができ、患者様に喜ばれ、お礼を言われたとき。

ハーツデンタルクリニック西白井駅前